參觀

3月30日,雲南民(mín)族博物(wù)館“博物(wù)館裏的三月三”文(wén)化體(tǐ)驗活動在歡聲笑語中(zhōng)圓滿結束。30餘組親子家庭與民(mín)俗愛好者共50餘人齊聚一堂,以“ 探秘傳統節日·共繪民(mín)族記憶畫卷”為(wèi)主題,共赴一場沉浸式的民(mín)族文(wén)化盛宴。

我們一同來回顧這場别開生面的春日之約!

非遺傳承人羅老師,穿着滿挂幾十種特色民(mín)族樂器的黑氈披風,以蘆笙舞表演拉開序幕,接着用(yòng)十餘種民(mín)族樂器演奏民(mín)族樂曲,無縫轉換間,掌聲四起,将觀衆帶入“三月三”的節日氛圍,最後以樹葉吹奏與現場觀衆示範互動,民(mín)族器樂的魅力也在此刻綻放!

《博物(wù)館裏的“三月三”》新(xīn)書介紹成為(wèi)活動焦點。這本由中(zhōng)國(guó)國(guó)家博物(wù)館、故宮博物(wù)院以及雲南民(mín)族博物(wù)館等十餘家文(wén)博單位的專家學(xué)者聯合編撰的著作(zuò),通過一件件收藏在博物(wù)館裏的典籍、絹帛書畫、祭祀物(wù)品、民(mín)族服飾、傳世食器和歌舞樂器等相關節日文(wén)物(wù),撣落曆史的塵土,找尋“上巳節”這一古老傳統節日的文(wén)化基因,将中(zhōng)華“三月三”的厚重文(wén)化内涵呈現于世人眼前!讓我們清晰地看到中(zhōng)華文(wén)化是各民(mín)族共同創造的、各民(mín)族文(wén)化兼收并蓄的文(wén)化共同體(tǐ)。我館負責此書編撰的老師,以通俗語言向觀衆解讀“三月三”的演變及其在凝聚民(mín)族向心力、促進文(wén)化交流等方面的當代意義,觀衆們紛紛表示“漲知識了”。

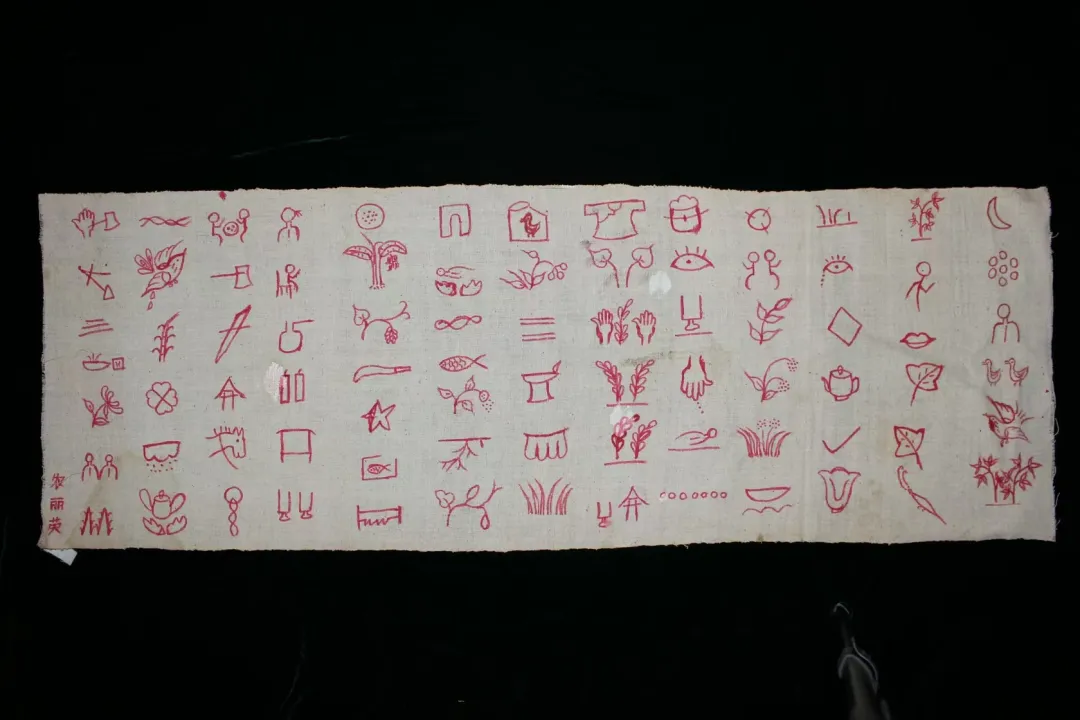

講解員帶着參加活動的觀衆走進展廳,向觀衆講述“‘三月三’的寶藏——館藏民(mín)俗文(wén)物(wù)”背後故事,讓觀衆沉浸式領略雲南“三月三”精(jīng)選民(mín)俗文(wén)物(wù),如壯族坡芽歌書、文(wén)山(shān)壯族“弄娅歪”面具(jù)、文(wén)山(shān)壯族女盛裝(zhuāng)、羅平布依族少女裝(zhuāng)、壯族繡球等,向觀衆普及了知識,增進了對傳統文(wén)化的了解。

五色糯米飯制作(zuò):天然植物(wù)染料與糯米的碰撞

由博物(wù)館安(ān)排專人在現場指導觀衆,将天然植物(wù)染料制成的五色糯米等食材,制成五彩斑斓的節日美食,體(tǐ)驗傳統美食制作(zuò)樂趣,感受“舌尖上的民(mín)族風情”。

坡芽歌書繪制:81個符号解碼壯族浪漫密碼

在“三月三”歌圩節中(zhōng),壯族民(mín)歌作(zuò)為(wèi)歌圩的靈魂,曲種豐富多(duō)彩。在人們無法把這些情歌用(yòng)文(wén)字記錄下來時,便把當地壯族民(mín)歌中(zhōng)情歌的精(jīng)華部分(fēn)以符号圖案的形式記錄在土棉布上。收藏于雲南民(mín)族博物(wù)館的這幅壯族坡芽歌書,發現于雲南文(wén)山(shān)壯族苗族自治州富甯縣坡芽村,是一塊用(yòng)仙人掌果實的紅色汁液繪了月、星、樹、稻葉、犁、斧、禽、馬、人、 衣、手、口、房屋、鳥籠等 81個物(wù)象符号的棉布。壯語稱之為(wèi)“布瓦吩”,意為(wèi)“把花(huā)紋圖案繪在土布上的山(shān)歌”,上面所繪的81個符号代表了81首情歌,以男女對唱的方式,記錄了一對壯族青年男女從相見、相戀到成為(wèi)眷屬的以歌擇配的過程;這不僅是81首唯美動聽的歌曲,還是壯族人民(mín)對生産(chǎn)生活、自然萬物(wù)觀察積累的人生智慧。

參與者說

“孩子第一次接觸坡芽歌書,邊畫邊聽老師講背後的故事,覺得特别有(yǒu)意義!”——家長(cháng)張女士

“原來‘三月三’不僅是節日,更是各民(mín)族共同的文(wén)化記憶,今天的活動讓我更愛傳統文(wén)化了!”——中(zhōng)學(xué)生小(xiǎo)林

本次活動通過展覽、手工(gōng)、歌舞等多(duō)元形式,讓“三月三”的曆史根脈與民(mín)族智慧觸手可(kě)及。參與者不僅收獲了知識,更在互動中(zhōng)感受到中(zhōng)華文(wén)化“多(duō)元共生”的獨特魅力。

雲南民(mín)族博物(wù)館始終緻力于以創新(xīn)方式守護文(wén)化根脈,未來将繼續推出更多(duō)精(jīng)彩的傳承文(wén)化根脈,共築民(mín)族記憶的教育活動。